No cabe ninguna duda de que los Estados son un actor económico de primer orden. Su capacidad legislativa y sus decisiones inciden en el normal funcionamiento de los mercados y, por ende, en el comportamiento de los diferentes actores económicos.

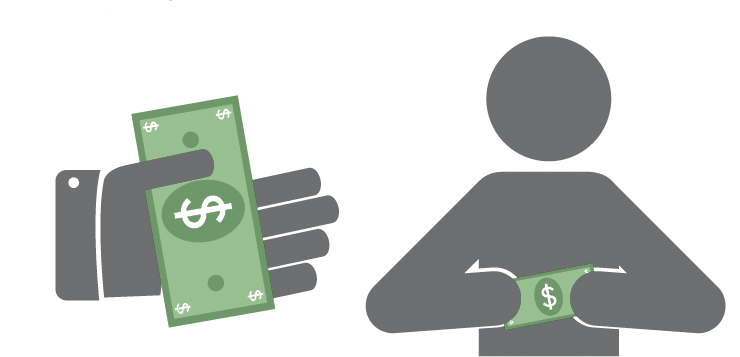

Dr. Marcos Eguiguren. Associate Provost for Strategic Projects de UPF-Barcelona School of Management. Cofundador de SingularNet Consulting.

En algunas ocasiones los Estados actúan para suavizar posibles disfunciones en la forma en la que operan los mercados; en otras, por desgracia demasiadas, para alterar sustancialmente el comportamiento normal de los actores del mercado. Ese último tipo de intervenciones casi nunca comporta nada bueno a largo plazo.

Pero si el excesivo intervencionismo es preocupante, más lo es cuando este interfiere en la percepción que los ciudadanos tienen con referencia a sus propios deberes morales. Es en este contexto en el que deberíamos situar el perenne debate acerca de las pensiones públicas en España.

Antes de desgranar mis tesis, conviene que reconozca ante el lector que soy uno de esos muchos ciudadanos que está rozando la edad de jubilación y que, probablemente, alguna de las cosas que escriba, pueda poner nervioso a más de uno que se encuentre en la misma situación. No se preocupe usted, no se trata de ver quién gana o quién pierde en este tema en concreto, sino de analizar los grandes dilemas de la economía desde un punto de vista sistémico.

Cabe recordar que el sistema público de pensiones español se basa en el principio de reparto que se cimenta en la solidaridad generacional y en la presunción de que los trabajadores en activo en un momento determinado deben hacer frente a las prestaciones de jubilación de la generación anterior. Nada que objetar a un sistema de este tipo siempre y cuando tengamos una pirámide poblacional de base amplia en el que las previsiones a medio plazo no apunten a un cambio sustancial en la forma de la misma.

Pero las cosas no son así. Hace ya cerca de tres décadas que las previsiones demográficas españolas apuntan tozudamente a un rápido envejecimiento de la población que, incluso en los momentos de mayor actividad económica de los primeros años de este siglo, no ha sido suficientemente compensado por la inmigración. Pues bien, a pesar de las evidencias, llevamos tres décadas perdidas en las que pudimos haber redefinido la esencia del modelo de pensiones para perseguir un nuevo contrato social, y no supimos o no quisimos hacerlo. La quiebra en la sostenibilidad a largo plazo del principio de reparto está poniendo en peligro el cumplimiento de otros principios clave de nuestro sistema de pensiones, como el de universalidad, el de proporcionalidad contributiva o el de suficiencia de prestaciones.

La incongruencia más visible del actual sistema es el constante intento de nuestras autoridades de cuadrar unas cuentas que a largo plazo son de muy difícil ajuste mediante una serie de ajustes normativos que permitan ligeras mejoras de las cuentas públicas, a la vez que las necesidades electorales de los gobiernos de turno nos llevan a actualizar la bolsa de las pensiones con el IPC, a esfumar así cualquier pequeña mejora en el modelo de cálculo y a tener que recurrir de forma constante a los Presupuestos Generales del Estado para poder cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. No hay nadie que sepa hacerse mejores trampas al solitario que un gobierno. Y esto no ha hecho más que empezar.

La incongruencia más visible del actual sistema es el constante intento de nuestras autoridades de cuadrar unas cuentas que a largo plazo son de muy difícil ajuste

Pero como ya comentaba al inicio de estas líneas, por encima de las incongruencias técnicas hay un profundo dilema moral en nuestro actual modelo de pensiones. El contrato social implícito que ha regido en la sociedad española durante las últimas décadas ha sido del tipo “usted trabaje y cotice muchos años, y cuando llegue el momento de su retiro, no se preocupe, el Estado proveerá de los mínimos ingresos para su supervivencia”. Sospecho que de esta forma el Estado se asegura una red clientelar imbatible.

Un sistema de estas características y con ese contrato social implícito que sigue rigiendo sobre el papel es de dudosa catadura moral porque, con la excusa de proteger al ciudadano, no le incentiva a que haga suyo el deber individual de prepararse para el momento en que deje la vida profesional activa. Un modelo de pensiones como el español ha desincentivado culturalmente el ahorro a largo plazo y ha motivado que muchas familias lleguen a la edad de jubilación sin más ahorro, en el mejor de los casos, que una vivienda en propiedad.

Como colmo de las incongruencias, se diseñan sistemas de apoyo al ahorro colectivo que son de tal complejidad que no acaban teniendo buena acogida por parte de empleadores y de empleados, y se eliminan las pocas ventajas fiscales de que disponía el ahorro privado con argumentos ideológicos de dudosa solvencia.

Hay países de nuestro entorno (algunos países nórdicos y los Países Bajos) con sistemas públicos de pensiones muy diferentes al nuestro basados en una combinación de tres pilares: una pensión pública relativamente inferior a la española y fundamentada en la contribución real del asegurado a lo largo de los años, un sistema de ahorro colectivo cuasi obligatorio para los empleados en activo, muy bien trenzado y gestionado por empresas privadas con tutela pública, y, por último, una clara política de incentivación del ahorro privado para la jubilación.

Hace muchos años que pudimos haber iniciado una reforma profunda en esa dirección que podría haberse puesto en funcionamiento progresivamente para no lesionar los derechos de las generaciones en transición. Sin embargo, la insistencia de los Estados en no atentar contra su base clientelar hace imposibles reformas de calado, y el caso de las pensiones en España es un ejemplo perfecto. Con un sistema distinto podríamos avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas, incentivar el ahorro a largo plazo y tener una economía con mayor capacidad de inversión y más rica, y, lo más importante, una ciudadanía más libre, con mejores conocimientos financieros y más consciente de su verdadero rol como actor económico y, sobre todo, de su corresponsabilidad moral sobre su futuro a largo plazo.